Adeus, H. R. Giger, o visionário que mudou a estética da sci-fi

Ana Maria Bahiana

Ana Maria Bahiana

Hans Rudolph ''Ruedi'' Giger

Hans Rudolph ''Ruedi'' GigerAna Maria Bahiana

Em novembro de 2001, quando a 24 Horas estreou na Fox, sua chegada pareceu algo quase paranormal: três meses depois do ataque às Torres Gêmeas, aqui estava uma catarse coletiva prontinha, na medida, com a dose exata de violência explosiva e cuidadosamente orquestrada, produzida e realizada com a mesma extravagância e precisão dos arrasa-quarteirões da tela grande.

Em seu centro, o Jack Bauer de Kiefer Sutherland, um herói indestrutível, um guerreiro imbuído de um senso férreo de certo e errado, capaz de apanhar e bater com igual determinação e, ao mesmo tempo, ter aquela aura de vulnerabilidade ao redor dos olhos, ser um pai de família devotado (como esquecer aquela temporada em ele andou à cata de sua chatíssima filha perdida pelas montanhas ao norte de Los Angeles?).

Como os xerifes/caubóis justiceiros dos westerns clássicos, Bauer se guiava por um código particular de conduta, acima de todas as instituições, a cada hora/programa vingando um pouco mais um público (o norte americano) traumatizado pelo equivalente a uma bofetada cósmica na cara.

E isso explica os quase 14 milhões de espectadores em 2006 , o fato de ter-se tornado a série de ação mais longa da TV norte-americana (ultrapassando Missão Impossível) e uma boa parte dos prêmios – inclusive, em 2008, o primeiro Emmy na categoria ''drama'' da história da Fox. Para entender os outros aspectos de seu sucesso, tais como sua imensa popularidade pelo mundo afora, seu lugar de destaque na cultura pop do começo deste século, sua inclusão em número 6 na lista 50 melhores séries de todos os tempos da revista britânica Empire é bom lembrar o quanto 24 Horas era audaciosa 14 anos atrás. O “tempo real” da narrativa – 24 horas de TV, uma hora a cada episódio. A contemporaneidade dos temas. A qualidade dos efeitos. O realismo da violência. A complexidade de pelo menos alguns personagens.

Entretanto, entre novembro de 2001 e segunda feira passada – quando estreou aqui a minissérie 24: Live Another Day – tanta coisa aconteceu na TV! A TV aberta, por exemplo, perdeu sua hegemonia para a TV paga, onde séries ainda mais bem produzidas, realistas em sua recriação da violência e infinitamente mais bem escritas tomaram a dianteira no coração das plateias do mundo todo (graças em grande parte a essa outra grande novidade, a internet banda larga).

O mundo ficou ainda mais complicado, e o público, mais relutante em aceitar mocinhos de chapéu branco que salvam tudo na porrada (a não ser que eles tenham capa, collant e estejam na tela grande. Ou se chamem Bourne. Mais sobre isso daqui a pouco). No vácuo de Jack Bauer, ausente da telinha desde 2010, entrou Walter White, o anti-herói sem nenhum caráter.

Tudo isso explica porque Live Another Day pareceu tão previsível, tão sem graca, tão… antigo (e a audiência sólida mas morna parece que concorda comigo…).

Bem que tentaram modernizar a coisa toda: drones, ataques remotos, hackers e violação da privacidade online entram no coquetel; Jack Bauer é apresentado numa sequência de ação vigiada no coração de Londres que parece ter sido scaneada diretamente da franquia Bourne. Mas é tudo um verniz bem leve por cima de intermináveis diálogos de exposição (são quatro anos de ausência para serem explicados, afinal…) e os sopapos de sempre, com a mesma Chloe mal humorada de Mary Lynn Rajskub (agora com olhos de guaxinim!) guiando Bauer em manobras que imploram nossa capacidade de suspender a descrença.

Se você tem muita, muita saudade de 24 Horas, capaz até de achar divertido : é meio como rever um velho amigo, agora um pouco mais barrigudo e careca, mas ainda seu grande chapa. Se não estiver assim tão fissurado… pode dispensar. A TV cresceu e mudou muito desde 24 Horas (e em parte por causa de 24 Horas). Lá fora, hoje, tem muita coisa melhor.

Tags : 24 Horas Kiefer Sutherland

Ana Maria Bahiana

Tags : Bob Hoskins

Ana Maria Bahiana

Cozinhando no fogo brando de uma virose que trouxe comigo do Brasil ainda continuo devendo – a mim mesma e a vocês – uma atualização da temporada pré-pipoca. E quanta movimentação, afinal, nesta época em geral paradona: elenco de Star Wars VII anunciado; Les Revenants virando série americana via A&E com Carlton Cuse e Raelle “True Blood” Tucker no comando; júri e programação de Cannes 2014; Zack Snyder dirigindo Liga da Justiça…

Mas uma coisa eu consegui fazer – por a TV em dia. E a TV está tão, mas tão mais interessante estes dias…

Prometi falar da minha série-obsessão, mas antes dela quero incluir uma importante menção honrosa: Silicon Valley, de Mike Judge, que estreou dia 6 de abril na HBO daqui. Não me dou bem com a maioria das séries de comédia americanas, confesso. Até rio de um ou outro episódio, mas muito poucas conseguem me prender com a fidelidade das séries de drama.

Silicon Valley é uma baita exceção. E não é só porque pegou na precisão a cultura do Vale do Silício, as diferenças entre nerds (que são franzinos e andam sempre em grupos de cinco) e brogramers (que são bombados, bonitões e atuam solo), o vestuário de agasalhos e tênis nike de cores berrantes, a onipresente mensagem de “vamos criar um mundo melhor” enquanto verdadeiros amazonas de dinheiro correm de um bolso para o outro. Não é nem porque conseguiu fazer riffs plausíveis sobre fatos, empresas e pessoas reais. É porque é espetacularmente bem escrita, com personagens que transcendem os estereótipos tão comuns em comédia (e especialmente em comédia nesse universo) e ganham vida e personalidade completas, complicadas.

E como metade do sucesso de um projeto está no elenco, o de Silicon Valley não podia ser melhor, liderado pelo sensacional Thomas Middleditch, que vimos quase de relance em O Lobo de Wall Street (e mais no muito bom indie The Kings of Summer). Além do Richard de Middleditch – o mais simple e o mais inteligente num universo em que todo mundo se acha o máximo – tenho carinho especial por Guilfoyle, o satanista imigrante ilegal de Martin Starr e o fanfarrão Erlich de T.J. Miller, possível futuro Steve Jobs que nunca será.

Agora, senhoras e senhores, minha nova série-obsessão: Fargo. Confesso que quando soube que os irmãos Coen estavam desenvolvendo uma série baseada em seu (justamente) premiado filme de 1996, fiquei preocupada. Não conseguia ver como uma narrativa tão perfeitamente bem contida nos 98 minutos do filme (é, só 98…) podia ser reinventada como uma série.

Como eu estava enganada… Tendo visto os primeiros seis episódios desta série de 10 (que ainda não se sabe se vai continuar…) as únicas perguntas que restaram na minha cabeça foram: como ninguém teve essa ideia? E – quem é Noah Hawley e como nunca ouvimos falar dele antes?

Essa última pergunta é falha nossa. Hawley, showrunner espetacular de Fargo, escreveu uma batelada de episódios de Bones e produziu duas séries de breve duração, The Unusuals e My Generation. Mas isso não explica, sozinho, a sintonia que ele teve com Joel e Ethan Coen, a compreensão profunda não apenas de Fargo mas de toda a filmografia dos irmãos realizadores e o modo como desconstruiu e reconstruiu esse mundo na estrutura multi-arco da série de TV.

Melhor não entender, apenas desfrutar.

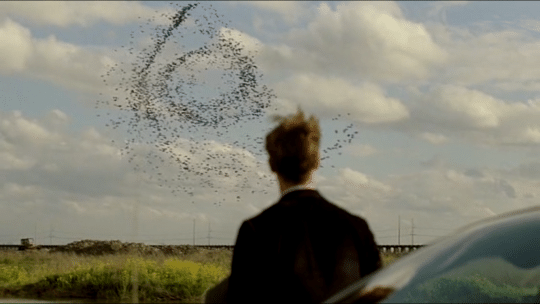

Fargo, a série, inspira-se em “fatos reais” (que não se sabe o quanto são de fato, e isso não tem a menor importância…) e se passa no inverno de 2006 (10 anos depois do filme original) numa região entre os estados de Minnesota e Dakota do Norte, na fronteira com o Canadá. A trama segue em círculos, como a trajetória dos condenados no Inferno de Dante, entre as cidades de Fargo e Duluth e a diminuta Bemidji, quase um ponto perdido na vastidão branca das planícies do centro-norte dos Estados Unidos.

Como em muitos momentos da filmografia dos Coen, Fargo, Duluth e Bemidji são uma espécie de reservatório de inocência, um universo preservado no gelo e no isolamento das altas latitudes onde pessoas simples e parrudas, descendentes dos imigrantes escandinavos que povoaram a região, levam uma vida singela pontuada por cordialidade lacônica e pequenos ritos domésticos e comunitários: o boliche, a pescaria no lago gelado, as compras da semana, o jantar de hambúrgueres comprados na lanchonete da esquina.

Neste jardim de inverno Hawley e os Coen – como tantas outras vezes em sua obra – introduzem uma serpente de pura e absoluta maldade, um predador liberto de qualquer moral, uma força inconsciente movida apenas a instinto e violência. O encanto é gradualmente quebrado. A fachada alegremente pitoresca começa a rachar, instintos reprimidos vem borbulhando à tona, um ato de violência gerando outro e mais outro – pense em Arizona Nunca Mais, Ajuste Final, Onde os Fracos Não Tem Vez.

Mas – e este é talvez um dos maiores triunfos da série – ao invés de cair no modo “over”, no fogo cerrado de coisas horrendas acontecendo sem parar, barulhentamente, Fargo não permite que a serenidade gélida de sua paisagem geográfica e humana seja quebrada. Tudo continua como sempre foi, o que torna as explosões de sangue e crueldade mais impressionantes, mais efetivas e – este é um mundo Coen – muitas vezes vagamente surreais.

Pense em toda a filmografia dos Coen condensada em Twin Peaks. É por aí.

Filmada em Alberta, no Canadá, a série é perfeita em todos os detalhes, da impecável direção de arte à trilha que evoca mas não copia o trabalho original de Carter Burwell.

O elenco me surpreendeu demais. Confesso que tinha desistido de esperar muito de Billy Bob Thornton – para mim ele andava sempre muito perto de uma caricatura de si mesmo. Mas como Lorne Malvo, a serpente no paraíso das planícies geladas, ele é a representação perfeitamente calibrada do mal inteligente, aterrorizante num momento, sedutor em outro, inteiramente banal na maior parte do tempo.

Em pontos chave de um elenco de conjunto Martin Freeman como um atormentado agente de seguros, Colin Hanks como um policial coração mole, Bob “Saul” Odenkirk como um xerife de poucas luzes e Oliver Platt como um seboso dono de supermercado estão perfeitos. A grande revelação é a novata Allison Tolman que, depois de pequenos papéis em duas outras séries, carrega com delicadeza, inteligência e desenvoltura o papel que é a própria alma de Fargo: a policial Molly Solverson, uma espécie de Columbo perdido nos cafundós de Minnesota, muito mais inteligente e aguda do que todo mundo acha que ela é – um riff em cima do papel criado na tela por Frances McDormand.

Fiquei ao saber que Hawley assinou por dois anos com o canal FX. Com certeza muito boas coisas virão. Que tal mais Fargo?

Tags : Billy Bob Thornton Fargo FX HBO irmãos Coen

Ana Maria Bahiana

De volta a Los Angeles em plena modorra pós-prêmios, pré-pipoca, quebrada apenas por dois escândalos de natureza sexual: as alegações de estupro contra o diretor Bryan Singer, bem na hora em que seu novo X Men vai estrear, e aquela cena no último episódio de Game of Thrones.

Estou acompanhando o primeiro com luvas e máscara cirúrgica , para evitar tanta poeira tóxica. O segundo é uma obra de ficção, claro – e eu já havia alertado aqui que esta temporada continha uma das cenas mais perturbadoras de toda a história da TV. Não vou ficar falando muito por conta dos famosos SPOILERS. Mas para mim estes são os pontos principais:

– entendo a reação aqui, nos EUA, por conta de um elemento específico – a TV (e o cinema) sempre usaram a violência contra a mulher quase como um cacoete narrativo, um default, e recentemente esta forma particular de violência – o estupro – tem sido usada com ainda mais frequencia.

– O mundo criado por George R. R. Martin em sua saga é brutal como nós éramos na antiguidade e na idade média (e como, infelizmente, ainda somos, apesar de todo nosso verniz de civilização…). Dentro dos horrores já perpretados pelos personagens de Game of Thrones, a tal cena do episódio passado faz sentido.

– Sim, a cena está nos livros mas tem uma perspectiva diferente do que aconteceu no episódio. GRRM está meio que saindo de fininho quanto às alterações que os criadores da série se permitiram fazer, mas numa coisa ele tem razão – no seu texto a cena é contada do ponto de vista de Jaime. Na série, texto e direção se colocam de fora, num terceiro ponto de vista. Seria esse ponto de vista o mais exato sobre o que realmente se passou naquele momento? (Tomando “realmente” com certa licença, claro – estamos falando de Westeros…)

De todo modo, esse bate boca me lembrou, mais uma vez, quem realmente está puxando este trem: a TV, ou aquilo que a gente costumava chamar de TV. Este tipo de discussão, que nasce espontâneamente (e não como marketing viral…) como resultado do eco de uma representação fictícia que cutuca problemas reais, costumava ser, aqui, algo que o cinema era em geral capaz de fazer.

Ainda hoje duas notícias importantes confirmaram o avanço da TV como quem comanda o mercado. A HBO, sempre tão ciosa com a originalidade e o controle do seu conteúdo, acaba de fechar uma parceria de distribuição exclusiva com a Amazon . Isso é a mesma coisa que, vinte anos atrás , uma produtora independente como a Miramax ou Working Title fechando com uma Disney ou Paramount. O peso que a notícia está tendo na midia e nas conversas demonstra claramente para onde o business está indo.

E tem mais: suprindo uma lacuna que o cinema sempre tentou mas nunca conseguiu atender direito, a Netflix está anunciando sua primeira produção inteiramente em espanhol, produzida inteiramente no México, com elenco latino americano, e dirigida pelo mexicano Gaz Alazraki, responsável por um dos maiores sucessos de bilheteria en español, a comédia Nosotros Los Nobles. Ainda sem título e com estreia prevista para 2015, a série de 13 episodios se passa no mundo do futebol profissional. Ou seja: gol de placa.

Mais TV no próximo post, com a minha nova série-obsessão…

Tags : Game of Thrones HBO Netflix

Ana Maria Bahiana

Mais uma vez, começo pedindo desculpas pelo sumiço. Emendei a finalização do meu novo livro com a temporada de prêmios e, finalmente, com uma viagem ao Brasil – onde estou agora…

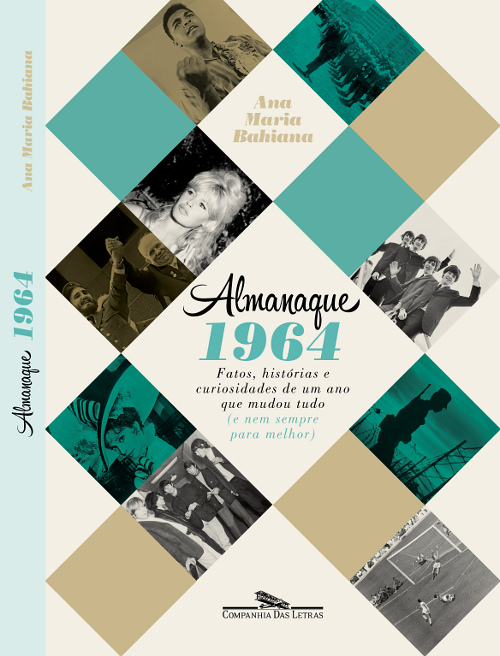

O livro, Almanaque 1964, saiu esta semana pela Companhia das Letras. Foi um trabalho super intenso que exigiu uma imersão completa no mundo do ano que mudou tudo no Brasil. E que, fora de nossas fronteiras, realmente inaugurou o que depois chamaríamos de “os anos sesssenta”: novas propostas, novos desafios, terremotos sociais, culturais, estéticos, políticos.

Estou bem orgulhosa do trabalho no Almanaque: foi quase um transe, uma viagem emocional para um tempo do qual tenho apenas memórias pessoais, fracionadas. O golpe de março, sim. Mas muito mais veio à tona: turmas de rua, mods e rockers; Beco das Garrafas, Rua Augusta, Arpoador; Beatles, Rolling Stones, The Who e a aurora da Swingin’London; Kubrick, Glauber, 007 e a cadelinha Baleia de Vidas Secas; monoquini, estampa mamãe dolores, Dener e concurso de fantasias de carnaval; lambretas, Aero Willis, trem bala; direitos civis,corrida espacial, guerra fria e a eclosão do movimento contra a guerra do Vietnã. E tanta coisa mais…

Aqui vai minha agenda de eventos do lançamento do Almanaque, por enquanto:

Rio de Janeiro :

São Paulo:

Porto Alegre:

Brasilia:

Além disso estou ministrando uma versão atualizada do curso Como Ver um Filme, incluindo séries de TV e as novas tecnologias digitais, em Porto Alegre:, dias 7 e 8 de abril. Mais informações e inscrições com a CenaUm.

Muito bom matar as saudades…Vejo vocês por aí!

Ana Maria Bahiana

Minha primeira reação quando terminou o episódio final de True Detective foi: caramba, agora não dá pra ver mais nada hoje; todo o resto vai parecer….televisão. Depois eu fiquei com pena de todo mundo que, viciado em “televisão”, estava esperando mil truques e viradas e sustos. Pelas reações que vi no Twitter, tem muita gente assim. Dá dó mesmo. Porque esta temporada de True Detective sempre foi sobre duas coisas, e duas coisas sempre: o poder da narrativa; e a narrativa de um lugar.

Minha primeira reação quando terminou o episódio final de True Detective foi: caramba, agora não dá pra ver mais nada hoje; todo o resto vai parecer….televisão. Depois eu fiquei com pena de todo mundo que, viciado em “televisão”, estava esperando mil truques e viradas e sustos. Pelas reações que vi no Twitter, tem muita gente assim. Dá dó mesmo. Porque esta temporada de True Detective sempre foi sobre duas coisas, e duas coisas sempre: o poder da narrativa; e a narrativa de um lugar.

As pistas estavam na cara da gente o tempo todo, provocando, pedindo que a gente pensasse fora da caixa, pensasse não no que está acontecendo mas como e onde está acontecendo – e como esse artifício, tão antigo quanto a mente humana, ainda, mais uma vez, era capaz de nos manter presos à nossa capacidade de imaginar, que nem o Sultão ouvindo Sherazade nas Mil e Uma Noites. “Tudo foi sempre uma história, a mais antiga de todas”, Rust Cohle, o personagem de Mathew McConnaughey diz no diálogo que resume tudo. Quando Nic Pizzolato lançou a isca de Ambrose Bierce e seu “Habitante de Carcosa”, que por sua vez leva ao Rei de Amarelo de Robert Chambers, que por sua vez leva a H. P. Lovecraft, o mito de Cthulhu e dezenas de outros escritores desenvolvendo histórias sobre histórias como níveis e mundos de um videogame a proposta ficou clara: este primeiro True Detective era sobretudo sobre contar histórias. A história de 1995. A história de 2002. A história de 2012. A história de Cohle, a história de Hart, a história que eles contam um ao outro, que eles contam aos detetives em 2012, que eles contam a si mesmos. A história que nós estamos vendo. E no fim, uma história muito antiga – a coragem necessária para entrar num labirinto sabendo, com certeza, que “no final há um monstro”. Uma história que por sua vez abraça uma história ainda mais antiga: bem, mal, luz, escuridão. Mas esta primeira safra de True Detective foi também sobre um lugar – o sul da Louisianna, onde Pizzolato cresceu, uma terra sempre à beira do caos, lentamente devorada por marés, tempestades e furacões, pontuada por ruínas e refinarias de petróleo, às vezes intocada e selvagem, às vezes poluída e contaminada, onde todos os opostos são possíveis, e convivem. Em True Detective a paisagem era um personagem, e sua história era uma das histórias mais poderosas da trama. Houve um tempo em que apenas o cinema – e o cinema de qualidade superior e grandes ambições – provocava esse tipo de reflexão, essa riqueza de ideias. Pizzolato e a HBO criaram um problemão para si mesmos: fazer uma segunda temporada desta série-antologia (nos moldes de American Horror Story) neste mesmo nível. E por favor indiquem para os Emmys todo mundo de True Detective – inclusive o notável time da montagem, que inclui o brasileiro Affonso Gonçalves, o mesmo de Beasts of The Southern Wild (que, se não foi uma das inspirações para a série… sei não…)

Ana Maria Bahiana

Primeiro as más notícias: não vai ter Oráculo este ano. Sinto muitíssimo _ é uma coisa que adoro e que aguardo com prazer todos os anos. Mas este ano não vai ser possível por conta de… esta boa notícia:  Meu novo livro, Almanaque 1964, que sai neste mês de março, pela Companhia das Letras, e que vou lançar em pessoa, no Brasil (tem Kubrick! Glauber! My Fair Lady! A Hard Day's Night! James Bond!). Os preparativos para a viagem e o lançamento, mais o fato do Oscar ser mais tarde, este ano (culpa das Olimpíadas de Inverno…) não me dão o tempo que preciso para coordenar e apurar o Oráculo, este ano.. Mas como eu sei que vocês vão com certeza fazer suas apostas, e como estou devendo resenhas de um monte de filmes na disputa deste ano, aqui vai um combinado opinião/perspectivas dos principais títulos da safra 2013-2014.

Meu novo livro, Almanaque 1964, que sai neste mês de março, pela Companhia das Letras, e que vou lançar em pessoa, no Brasil (tem Kubrick! Glauber! My Fair Lady! A Hard Day's Night! James Bond!). Os preparativos para a viagem e o lançamento, mais o fato do Oscar ser mais tarde, este ano (culpa das Olimpíadas de Inverno…) não me dão o tempo que preciso para coordenar e apurar o Oráculo, este ano.. Mas como eu sei que vocês vão com certeza fazer suas apostas, e como estou devendo resenhas de um monte de filmes na disputa deste ano, aqui vai um combinado opinião/perspectivas dos principais títulos da safra 2013-2014.  12 Anos de Escravidão. Já disse aqui que para mim é o filme do ano. Não é, contudo, uma obra fácil. O acadêmico que reagiu ao filme de Steve McQueen como “violence porn” se equivocou espetacularmente: violence porn são os filmes – tantos, tantos- que usam a violência, a tortura e o sofrimento como espetáculo e entretenimento. McQueen faz o oposto aqui: seu olhar desassombrado sobre os 12 anos em que Solomon Northup, um homem livre, viveu como escravo é apavorante exatamente porque mostra a famosa banalidade do mal, a naturalidade como, em nosso passado como seres humanos, achávamos perfeitamente normal que um de nós pudesse ser dono de outro como se é dono de um objeto qualquer. É um filme poderoso, de enorme beleza – uma contradição estética que só faz acentuar o imenso abismo moral no seu centro- repleto de desempenhos notáveis. Meu único, diminuto problema (diante da enormidade da qualidade do restante) são as aparições de Brad Pitt no final (mas ele é um dos produtores do filme, o que explica talvez porque, entre tantas opções, McQueen ficou com ele mesmo para o papel do marceneiro canadense…). A campanha: Depois de um trabalho focado nas qualidades individuais dos talentos do filme e em seu desempenho em outras premiações, a Fox pegou pesado nos últimos dias da votação (que terminou ontem) com cartazes de rua e anúncios que apelam para a consciência dos votantes. “Está na hora”, é o tema – insinuando que está na hora de uma virada, do reconhecimento de um filme que tem diretor, elenco e tema negros.

12 Anos de Escravidão. Já disse aqui que para mim é o filme do ano. Não é, contudo, uma obra fácil. O acadêmico que reagiu ao filme de Steve McQueen como “violence porn” se equivocou espetacularmente: violence porn são os filmes – tantos, tantos- que usam a violência, a tortura e o sofrimento como espetáculo e entretenimento. McQueen faz o oposto aqui: seu olhar desassombrado sobre os 12 anos em que Solomon Northup, um homem livre, viveu como escravo é apavorante exatamente porque mostra a famosa banalidade do mal, a naturalidade como, em nosso passado como seres humanos, achávamos perfeitamente normal que um de nós pudesse ser dono de outro como se é dono de um objeto qualquer. É um filme poderoso, de enorme beleza – uma contradição estética que só faz acentuar o imenso abismo moral no seu centro- repleto de desempenhos notáveis. Meu único, diminuto problema (diante da enormidade da qualidade do restante) são as aparições de Brad Pitt no final (mas ele é um dos produtores do filme, o que explica talvez porque, entre tantas opções, McQueen ficou com ele mesmo para o papel do marceneiro canadense…). A campanha: Depois de um trabalho focado nas qualidades individuais dos talentos do filme e em seu desempenho em outras premiações, a Fox pegou pesado nos últimos dias da votação (que terminou ontem) com cartazes de rua e anúncios que apelam para a consciência dos votantes. “Está na hora”, é o tema – insinuando que está na hora de uma virada, do reconhecimento de um filme que tem diretor, elenco e tema negros.  As chances: Apesar de suas nove indicações e da força de sua qualidade, 12 Anos pode ser um filme árduo demais para ser vitorioso como merece. Lupita Nyong’o e Chiwetel Ejiofor (atriz coadjuvante , ator), e John Ridley (roteiro adaptado) tem as melhores chances, e a direção de arte é uma possibilidade.

As chances: Apesar de suas nove indicações e da força de sua qualidade, 12 Anos pode ser um filme árduo demais para ser vitorioso como merece. Lupita Nyong’o e Chiwetel Ejiofor (atriz coadjuvante , ator), e John Ridley (roteiro adaptado) tem as melhores chances, e a direção de arte é uma possibilidade.  Gravidade Minha resenha está aqui e não mudei meu ponto de vista. É um belo filme, sobretudo por algo que a Academia adora: a audácia técnica. Numa segunda visão, a forma ultrapassa largamente o conteúdo, mas há bons filmes assim – em que o modo como se conta a história É a história. A campanha: Desde sua estreia em Veneza ( em agosto de 2013) o filme de Alfonso Cuarón se firmou como o franco favorito da safra 2013. E o que acontece com um franco favorito, especialmente numa temporada-ouro excepcionalmente longa como esta? Lá pelo meio do caminho, na reta final quando os votantes estão fazendo suas últimas escolhas e os indecisos são mais influenciáveis, começam a aparecer, “não se sabe de onde” gritos e sussurros desmontando o filme. O principal argumento contra dessa anti-campanha tem sido a “inexatidão científica” do filme. Vai fazer danos? Pequenos, creio. O filme ainda permanece na pole. As chances: Ainda é o filme que os demais tem que derrotar. Cuarón como melhor diretor é uma certeza. Muito boas probabilidades em filme, fotografia, montagem, efeitos e som. Sandra Bullock? Não creio. Esse é de Cate Blanchett, este ano.

Gravidade Minha resenha está aqui e não mudei meu ponto de vista. É um belo filme, sobretudo por algo que a Academia adora: a audácia técnica. Numa segunda visão, a forma ultrapassa largamente o conteúdo, mas há bons filmes assim – em que o modo como se conta a história É a história. A campanha: Desde sua estreia em Veneza ( em agosto de 2013) o filme de Alfonso Cuarón se firmou como o franco favorito da safra 2013. E o que acontece com um franco favorito, especialmente numa temporada-ouro excepcionalmente longa como esta? Lá pelo meio do caminho, na reta final quando os votantes estão fazendo suas últimas escolhas e os indecisos são mais influenciáveis, começam a aparecer, “não se sabe de onde” gritos e sussurros desmontando o filme. O principal argumento contra dessa anti-campanha tem sido a “inexatidão científica” do filme. Vai fazer danos? Pequenos, creio. O filme ainda permanece na pole. As chances: Ainda é o filme que os demais tem que derrotar. Cuarón como melhor diretor é uma certeza. Muito boas probabilidades em filme, fotografia, montagem, efeitos e som. Sandra Bullock? Não creio. Esse é de Cate Blanchett, este ano.  Trapaça: Não sei sobre vocês, mas ainda não entendi o que as pessoas por aqui vêem em David O. Russell. E não é porque ele é uma pessoa desagradável (no mínimo): é porque, como realizador, numa geração que tem, por exemplo, Paul Thomas Anderson, Spike Jonze e Wes Anderson, ele é o diretor mais sem personalidade que conheço. Tendo dito isto, Trapaça é a melhor coisa que ele fez desde Três Reis. O que não quer dizer muita coisa. O roteiro – baseado em fatos reais acontecidos durante uma investigação do FBI nos anos 1970- é bem montado, tem estrutura sólida. Pena que Russell cismou que dessa vez queria ser Scorsese. Cópia já é ruim, com talento reduzido fica pior – o resultado é essa quase-sátira do olhar scorseseano, com todo mundo representando over e um festival de perucas. É um mistério pra mim como conseguiu chegar tão longe. A campanha: Trapaça fez uma das campanhas mais agressivas, talvez a mais agressiva desta temporada. Mimos, jantares, celebrações, anúncios diários, aparições dos atores em talk shows, festas, desfiles. Só faltou batizado e inauguração de supermercado. Suspeito que o pico do favoritismo tenha sido em janeiro, quando meus colegas do Globo de Ouro caíram no engodo. Agora… não sei. As chances: Se o Oscar fosse mais cedo este ano Trapaça seria um rival sério para Gravidade e 12 Anos de Escravidão como melhor filme, embora esteja numa galáxia muito, muito distante desses dois. Agora vejo oportunidades para Amy Adams (atriz) e, menos, Jennifer Lawrence (atriz coadjuvante).

Trapaça: Não sei sobre vocês, mas ainda não entendi o que as pessoas por aqui vêem em David O. Russell. E não é porque ele é uma pessoa desagradável (no mínimo): é porque, como realizador, numa geração que tem, por exemplo, Paul Thomas Anderson, Spike Jonze e Wes Anderson, ele é o diretor mais sem personalidade que conheço. Tendo dito isto, Trapaça é a melhor coisa que ele fez desde Três Reis. O que não quer dizer muita coisa. O roteiro – baseado em fatos reais acontecidos durante uma investigação do FBI nos anos 1970- é bem montado, tem estrutura sólida. Pena que Russell cismou que dessa vez queria ser Scorsese. Cópia já é ruim, com talento reduzido fica pior – o resultado é essa quase-sátira do olhar scorseseano, com todo mundo representando over e um festival de perucas. É um mistério pra mim como conseguiu chegar tão longe. A campanha: Trapaça fez uma das campanhas mais agressivas, talvez a mais agressiva desta temporada. Mimos, jantares, celebrações, anúncios diários, aparições dos atores em talk shows, festas, desfiles. Só faltou batizado e inauguração de supermercado. Suspeito que o pico do favoritismo tenha sido em janeiro, quando meus colegas do Globo de Ouro caíram no engodo. Agora… não sei. As chances: Se o Oscar fosse mais cedo este ano Trapaça seria um rival sério para Gravidade e 12 Anos de Escravidão como melhor filme, embora esteja numa galáxia muito, muito distante desses dois. Agora vejo oportunidades para Amy Adams (atriz) e, menos, Jennifer Lawrence (atriz coadjuvante).  Capitão Phillips: Confesso – fui ver com o pé atrás. Não aguento mais filme sobre heroísmo americano e suas consequentes ações bélicas. Também acho os acontecimentos que o inspiraram – o ataque pirata a um cargueiro norte americano nas costas da Somália, em 2009 – recentes demais para serem digeridos numa narrativa ficcionalizada. Mas Paul Greengrass me ganhou bonito, com um plano que, logo no começo do filme, diz sobre o que Capitão Phillips realmente é: aquela imagem poderosa de um barquinho minúsculo praticamente esmagado, visualmente, pelo gigantesco cargueiro. Nem tanto “piratas” contra “heróis”: mais sobre quem tem demais contra quem não tem nada, e as visões de mundo que essas vidas forjam. Ao fechar o foco no duelo de visões e coragens de Phillips e Muse, dois capitães com diferentes perspectivas sobre suas respectivas missões, Greengrass criou um drama que, ao contrário de uma patriotada, vale a pena ver. A campanha: O filme tem crescido nesta etapa final, apresentando-se como uma opção para os indecisos. E por isso ganhou a necessária anti-campanha, com matérias “espontâneas” sobre as imprecisões factuais do filme. As chances: A grande surpresa da temporada é Barkhad Abdhi, um desconhecido não-ator (era motorista de limusine até fazer o teste para o papel) nascido na Somália e morador de Los Angeles. É o principal rival de Jared Leto para ator coadjuvante. Montagem e som são possibilidades também, assim como o roteiro adaptado de Billy Ray.

Capitão Phillips: Confesso – fui ver com o pé atrás. Não aguento mais filme sobre heroísmo americano e suas consequentes ações bélicas. Também acho os acontecimentos que o inspiraram – o ataque pirata a um cargueiro norte americano nas costas da Somália, em 2009 – recentes demais para serem digeridos numa narrativa ficcionalizada. Mas Paul Greengrass me ganhou bonito, com um plano que, logo no começo do filme, diz sobre o que Capitão Phillips realmente é: aquela imagem poderosa de um barquinho minúsculo praticamente esmagado, visualmente, pelo gigantesco cargueiro. Nem tanto “piratas” contra “heróis”: mais sobre quem tem demais contra quem não tem nada, e as visões de mundo que essas vidas forjam. Ao fechar o foco no duelo de visões e coragens de Phillips e Muse, dois capitães com diferentes perspectivas sobre suas respectivas missões, Greengrass criou um drama que, ao contrário de uma patriotada, vale a pena ver. A campanha: O filme tem crescido nesta etapa final, apresentando-se como uma opção para os indecisos. E por isso ganhou a necessária anti-campanha, com matérias “espontâneas” sobre as imprecisões factuais do filme. As chances: A grande surpresa da temporada é Barkhad Abdhi, um desconhecido não-ator (era motorista de limusine até fazer o teste para o papel) nascido na Somália e morador de Los Angeles. É o principal rival de Jared Leto para ator coadjuvante. Montagem e som são possibilidades também, assim como o roteiro adaptado de Billy Ray.  Ela. Que delicia de filme! Que presente inesperado numa época em que a opção estética dominante oscila entre a ironia e a amargura! Spike Jonze poderia ter feito algo irônico ou amargo com a premissa do escritor solitário e tímido que se apaixona por seu sistema operacional falante. Mas não foi assim que o filme me falou. Do otimismo de um futuro próximo humano, numa cidade habitável (torço para que Los Angeles do futuro seja assim mesmo… menos as calças de cintura alta…) à palheta de cores vital e saturada Jonze está me dizendo que toda maneira de amar vale a pena. E que estamos às vésperas de ingressar numa era em que noções restritas de “pessoa”, “afeto”, “desejo” e “dimensão” vão definitivamente para o espaço. Ou para onde Ela mora. A campanha: Ela sempre foi o xodó cult, dos votantes mais jovens e menos impressionáveis pelas campanhas. Permaneceu estável nesse patamar, consistentemente, durante toda a temporada. As chances: É o franco favorito para roteiro original, com justiça. Direção de arte também é uma possibilidade. E também:

Ela. Que delicia de filme! Que presente inesperado numa época em que a opção estética dominante oscila entre a ironia e a amargura! Spike Jonze poderia ter feito algo irônico ou amargo com a premissa do escritor solitário e tímido que se apaixona por seu sistema operacional falante. Mas não foi assim que o filme me falou. Do otimismo de um futuro próximo humano, numa cidade habitável (torço para que Los Angeles do futuro seja assim mesmo… menos as calças de cintura alta…) à palheta de cores vital e saturada Jonze está me dizendo que toda maneira de amar vale a pena. E que estamos às vésperas de ingressar numa era em que noções restritas de “pessoa”, “afeto”, “desejo” e “dimensão” vão definitivamente para o espaço. Ou para onde Ela mora. A campanha: Ela sempre foi o xodó cult, dos votantes mais jovens e menos impressionáveis pelas campanhas. Permaneceu estável nesse patamar, consistentemente, durante toda a temporada. As chances: É o franco favorito para roteiro original, com justiça. Direção de arte também é uma possibilidade. E também:  O Lobo de Wall Street. Minha resenha também não mudou nada com o tempo. Pelo contrário. Cresceu em popularidade nas últimas semanas (espero que com a turma que se decepcionou com Trapaça…) e está sendo vítima de uma das mais violentas anti-campanhas da temporada (súbitas críticas de que o filme é “vil” e “enaltece a desonestidade''). Leonardo di Caprio tornou-se um candidato real ao Oscar de melhor ator. Mas será que leva?

O Lobo de Wall Street. Minha resenha também não mudou nada com o tempo. Pelo contrário. Cresceu em popularidade nas últimas semanas (espero que com a turma que se decepcionou com Trapaça…) e está sendo vítima de uma das mais violentas anti-campanhas da temporada (súbitas críticas de que o filme é “vil” e “enaltece a desonestidade''). Leonardo di Caprio tornou-se um candidato real ao Oscar de melhor ator. Mas será que leva?

Nebraska. Alexander Payne engana. Você acha que está vendo uma coisa que já conhece e que sabe o que vai acontecer e aí… Quando você vê o filme cravou as garras no seu coração e te pegou por lados completamente inesperados. Nebraska é exatamente assim: um bilhete de amor à ríspida paisagem – física e humana- do centro-norte americano, onde Payne nasceu e cresceu. E uma meditação sobre gerações, e como seremos aquilo que nossos pais são. Bruce Dern, num desempenho precioso de um papel muito difícil, é querido por muita gente na Academia. Eu queria muito ver mais um prêmio para Nebraska, mas acho que vai ficar por aí.

Clube de Compras Dallas vale pelo tema; a complicada história de sua produção deve encantar os votantes, assim como os desempenhos carismáticos de Matthew McConaughey e Jared Leto, os favoritos para melhor ator e melhor ator coadjuvante.

Philomena saiu-se muito melhor do que eu estava esperando – temia que Stephen Frears fosse sair pelo lado “engraçado” do choque cultural entre o jornalista cínico e a senhora de poucos recursos em busca do filho que foi forçada a entregar para adoção. Pelo contrário: a profundidade e delicadeza da trama são tocantes, e Judi Dench conta toda a história com um olhar. Mas não vejo o que possa ganhar. Bom carnaval pra quem é de carnaval, bom Oscar pra quem é de Oscar. Vejo vocês lá no Teatro Dolby. Segunda a gente conversa…

Ana Maria Bahiana

Sexta feira passada, dia 14, além de dia dos namorados, foi também dia dos integrantes da Academia de Artes e Ciëncias Cinematográficas declararem seu amor pelos filmes, atrizes, atores, diretores, roteiristas e técnicos da safra 2013. Na verdade, muitos acadêmicos que optaram pela cédula de papel já vinham recebendo seus envelopes há alguns dias… Mas dia 14 foi a largada oficial e o dia em que as cédulas online ficaram disponíveis.

A esta altura as principais principais guildas e, neste domingo, a Academia britânica, BAFTA, já entregaram seus prêmios. As escolhas das guildas são os termômetros mais confiáveis da direção que Academia vai tomar, por um motivo simples – a grande maioria de seus integrantes também é membro da Academia, e basta repetir os votos para termos uma tendência importante na mesma direção.

A BAFTA tem algumas sobreposições de votantes – afinal Hollywood está cheia de britânicos em todas as esferas de produção, e a relação entre as duas indústrias é muito estreita. Mas é uma confluência menor do que a das guildas – os votos, no final, tendem maciçamente a privilegiar a produção britânica o que, este ano, apenas reforçou as tendências gerais (mais sobre isso logo abaixo…).

Com pequenas variações, as escolhas seguem a trilha anunciada pelos Globos de Ouro, lá atrás em janeiro. Ou seja:

A votação para os Oscars termina impreterivelmente as 17h (horário de Los Angeles) do dia 25 de fevereiro. A entrega é dia 2 de março _ Daniel Day Lewis, Anne Hathaway e Jennifer Lawrence já confirmaram presença como apresentadores.

Tags : Bafta DGA Globos de Ouro Oscars Writers Guild

Ana Maria Bahiana

Se é verdade que é tão perigoso para um poeta tentar um novo idioma quanto para um místico tentar uma nova crença – porque ambos correm o risco de perder sua alma – então o realizador que tenta migrar de seu país para a Babilônia de Hollywood corre risco dobrado. Crenças e estilo pessoais são frágeis diante do cinema de escala industrial, e já vi muita gente boa, excelente mesmo, perder não digo a alma mas com certeza a saúde, a paciência e, algumas vezes, o rumo.

Foi um enorme prazer e alegria constatar que, colocado no tango feroz com a Sony, José Padilha não apenas sobreviveu intacto como nos deu um filme sólido, divertido, às vezes deliciosamente perverso, que relê e reposiciona o igualmente sólido, divertido e perverso original de Paul Verhoeven.

Vamos tirar do caminho, logo de cara, o que não deu certo. A música (de Pedro Bromfman) não me convenceu, me pareceu uma trilha genérica levantada de qualquer outro filme de ação. O contraste com as espetacularmente bem escolhidas faixas não-originais – de Frank Sinatra a Focus, passando por uma canção do Mágico de Oz e encerrando com “I Fought the Law” na versão do Clash – só faz tornar a trilha original ainda mais sem graça.

E como já é praxe no gênero, as personagens femininas são pouco mais que nada – assistentes, secretárias e uma esposa que sofre muito (Abbie Cornish, desperdiçada). Mas isso é um problema muito mais vasto que apenas um filme e que, acho, só vai ser consertado quando surgir a Kathryn Bigelow da sci-fi.

De resto, que prazer! O RoboCop de 1987, dirigido por Paul Verhoeven e escrito pela dupla Edward Neumeier e Michael Miner (que também escreveram Tropas Estelares, adaptando o livro de Robert Heinlein) era um comentário ácido sobre a escalada da violência urbana , a inevitável militarização da polícia e o extermínio dos direitos dos cidadãos.

A versão de Padilha – trabalhando com um bom roteiro de Joshua Zetumer, um dos roteiristas não-creditados de Quantum of Solace – incorpora todos os elementos que tornam o mesmo tema muito mais complicado, hoje: a globalização, a guerra por controle remoto de drones e satélites, a interface entre ser humano e inteligência artificial, e as muitas, muitas concessões de liberdades pessoais sacrificadas no altar da “segurança” ao longo dos 27 anos que separam um filme do outro.

Usando uma “personalidade de TV” demagógica (vivida com a perfeição de sempre por Samuel L. Jackson) como condutor da trama, Padilha traz para seu RoboCop a urgência de um bom documentário, sublinhada pela câmera nervosa de Lula Carvalho e a montagem exata de Daniel Rezende. Mas não é só Tropa de Elite à vigésima potëncia: é tambem uma reflexão sobre o que nos faz humanos, com ecos do Frankenstein de James Whale e uma performance exata e sensível de Joel Kinnaman como o homem comum perdido dentro da máquina.

Mesmo imaginando o que deve ter sido o processo de atualizar uma propriedade intelectual de um grande estúdio com mais inteligência do que é necessário, não posso saber ao certo como foi a batalha de Padilha para realizar sua visão mantendo claros tanto o compromisso com o mercado quanto sua integridade criativa. É nessa batalha que se testam os grandes talentos. E nesse round foi Padilha que saiu vitorioso.

RocoCop estreia nos Estados Unidos dia 12 e no Brasil dia 21 de fevereiro.