Transformers X Tom Hanks: a batalha do 4 de julho

Ana Maria Bahiana

4 de julho, o feriadão da independência norte-americana, é uma data muito importante no calendário hollywoodiano: é o auge da temporada-pipoca, o momento de ouro para lançar arrasa-quarteirões.Por isso mesmo é também um dos fins de semana mais concorridos – senão O mais concorrido – do ano, o campo de batalha onde se constroem reputações e se estabelecem tendencias.

Foi num 4 de julho há exatos 20 anos que James Cameron provou de uma vez por todas que era capaz de produzir mega-sucessos (Exterminador do Futuro 2, 31 milhões de dólares_ o que, em 1991, era um bocado de dinheiro). Foi em outro 4 de julho, cinco anos depois que Roland Emmerich mostrou que vinha para fazer muita grana (Independence Day, mais de 50 milhões de dólares em 1996); e, seis anos atrás, Steven Spielberg demonstrou que ainda tinha mojo na área do super popular (Guerra dos Mundos, quase 65 milhões de dólares em 2005).

Nem sempre foi assim: na verdade, até 1975 e Tubarão, junho-julho era a época em que NÃO se lançavam filmes. A crença vigente era que ninguém ia ao cinema durante as férias de verão do hemisfério norte, preferindo praia, viagem e acampamento. Foi Lew Wasserman, presidente da Universal na época (e, por esse motivo guru de Spielberg durante toda a sua vida) que teve a sacada: um filme sobre um tubarão assassino tem muito mais chances de aterrorizar (e atrair) as pessoas se elas já estiverem pensando em praia e outros prazeres de verão. (Leiam o capítulo Nove: A Vingança do Nerd de Easy Riders, Raging Bulls, de Peter Biskind, onde esta saga é contada em detalhes).

Na verdade a analogia com Tubarão é apropriada para este momentoso 4 de julho de 2011: com todo o ruído de seus avanços tecnológicos, a indústria de cinema como um todo, na verdade, movimenta-se muito lentamentGrandes marcos de mudanças fundamentais no modo de conceber, fazer, distribuir e divulgar cinema são raros e espaçados _ e a invenção do blockbuster de verão, entre 1975/Tubarão e 1977/Star Wars, Capitulo IV: Uma Nova Esperança, foi, por incrível que pareça, a mais recente. Levando em conta a evolução de gostos e tecnologia, os filmes-pipoca ainda são criados, feitos e vendidos do mesmo modo como eram em 1975.

Será que o 4 de julho de 2011 mostra, afinal, sinais de um desvio importante de curso? Talvez. Os indícios:

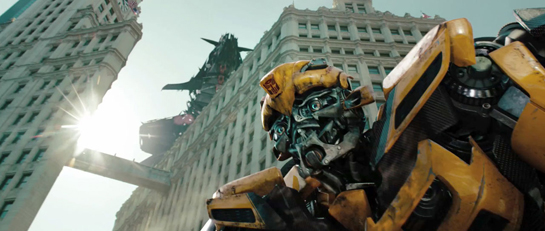

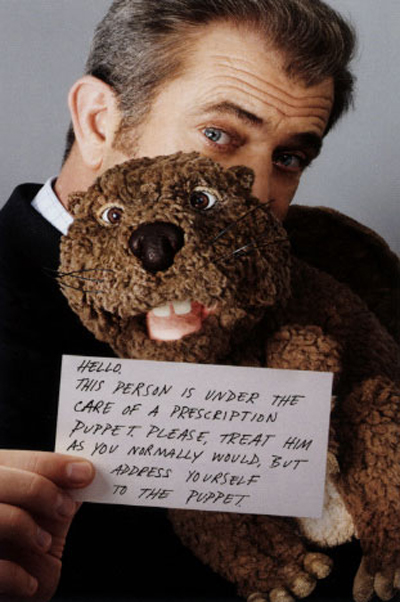

Um filme em que o conceito e os efeitos são importantes passou batido por um filme em que os atores são importantes. Dez anos atrás se alguem anunciasse um filme estrelado por Julia Roberts e Tom Hanks estreando no mesmo dia de qualquer outro sem Julia Roberts e Tom Hanks, ninguém na indústria pensaria duas vezes em quem seria o top do feriadão. Neste 4 de julho as criaturas CGI de Transformers 3 deram uma lavada em Larry Crowne, estrelado por Tom Hanks e Julia Roberts: 97 milhões de dólares do primeiro contra 13 milhões de dólares do segundo (isso só nos EUA; no mundo todo T3 está pra lá de 400 milhões de dólares de receita, em apenas quatro dias em cartaz). A goleada foi tamanha (T3 é, agora, o recordista do feriadão) que muita gente se perguntou se este feriado marcava o fim de mais uma era dominada por estrelas, e anunciava um novo período em que o conceito era o grande atrativo para o público.

Um filme em que o conceito e os efeitos são importantes recebeu críticas melhores que um filme sem efeitos, com atores e um diretor importantes. Larry Crowne foi escalado para o 4 de julho como uma opção de programação, visando o público mais velho, possivelmente desgostoso com o festival de porrada de Transformers 3. O previsível seria que T3 levasse uma surra da crítica,enquanto o filme “adulto”, encabeçado por dois ganhadores de Oscar (e dirigido por um deles, Hanks) ganhasse pelo menos o triunfo estético. Não foi o que aconteceu: T3 é uma pipocada divertida, seguindo a fórmula exata dos anteriores, e não decepciona porque não promete mais que isso; Larry Crowne é previsível e banal, decepcionando quem esperava mais

O filme com grandes estrelas foi financiado independentemente. Cinco, dez anos atrás os nomes “Julia Roberts” e “Tom Hanks” seriam o suficiente para os estúdios abrirem as portas dos cofres. Mas para realizar Larry Crowne Hanks teve que usar recursos próprios, complementados por financiamento de terceiros, como qualquer independente. Os 195 milhões de dólares de T3 foram inteiramente cobertos pela Paramount/Dreamworks. “É incrível sequer pensar nisso, mas o filme de Tom Hanks é o pequeno filme independente”, me disse um escolado soldado da indústria. “Não há mais lugar para esse tipo de projeto na matemática dos estúdios.”

O 3D ganhou novo fôlego. Nas semanas anteriores ao 4 de julho Michael Bay fez um verdadeiro apostolado do 3D, comparecendo a eventos, dando palestras e entrevistas (muitas delas ao lado do messias do 3D, James Cameron) com o fervor de um recém-convertido à técnica. Não sei se foi o papo ou a qualidade da produção, mas a verdade é que T3 reverteu a tendência do ano, que vinha mostrando um declínio veloz do consumo de ingressos para salas 3D: 60% dos ingressos para o novo Transformers veio de exibições em 3D, trazendo nova energia para o segmento.

E vocês, o que acham? A era das estrelas acabou mesmo? O 3D veio para ficar?