Heróis, vilões e o preço de ser humano: quatro lançamentos da temporada ouro

Ana Maria Bahiana

Tanta coisa aconteceu nas últimas semanas por aqui que fiquei em super dívida com vocês… Aqui, os filmes que mais me impressionaram nesse tempo em que corri de um lado para o outro:

O conceito do presidente como herói/anti herói é comum na filmografia norte americana, atravessando praticamente todos os gêneros, do drama e thriller político à comédia romântica, rasgada e surreal (Marte Ataca!, por exemplo). É algo que dificilmente se imaginaria na produção de outros países, mas que faz sentido numa nação que elege presidentes há 237 anos, sem interrupções, ditaduras ou golpes militares.

Lincoln (em cartaz nos EUA, dia 25 de janeiro no Brasil) encontra Steven Spielberg em seu modo Amistad, refletindo sobre a história da nação norte americana, principalmente em uma de suas falhas fundamentais – a chaga da escravidão, e seus longos, dolorosos tentáculos até hoje. Três elementos são o destaque do filme: o roteiro de Tony Kushner (Angels in America, Munique), veloz, erudito, incorporando tanto a complexidade do momento histórico (os momentos finais da Guerra Civil, a luta, no Congresso, para aprovar a lei que abole a escravidão) quanto o ainda mais complicado mundo interior do presidente; a fotografia espetacular de Janusz Kaminski, colaborador de fé de Spielberg; e o desempenho paranormal de Daniel Day Lewis como Abraham Lincoln.

Algo muito interessante aconteceu nesta colaboração: o roteiro de Kushner, centrado nos dilemas pessoais, sociais e políticos que, através de um grupo de pessoas – Lincoln, sua familia, seu braço direito William Seward (David Stathaim), o militante abolicionista Thaddeus Stevens (Tommy Lee Jones, genial) – acabam impulsionando toda uma sociedade adiante, trava o impulso de Spielberg pela glamourização, pelo sentimental. E o calor passional de Spielberg ilumina e torna humano o que poderia ser um árido discurso sobre trâmites políticos na jovem nação norte-americana.

A notar: os igualmente ótimos desempenhos de Sally Field como Mary , esposa de Lincoln; uma breve aparição de Joseph Gordon Levitt como Robert, seu filho mais velho; e James Spader, quase irreconhecível, como um antepassado de todos os lobbyistas que hoje são a fauna mais comum de qualquer capital de Estado.

Anna Karenina começou como algo que, hoje, chamaríamos de novela: um folhetim encartado no periódico O Mensageiro Russo, suas oito complexas e generosas partes se estendendo de 1873 a 1877. Não é a toa que o que poderia se resumir a um conto – mulher da alta sociedade da Russia Imperial, casada com influente político, tem um caso com um homem mais jovem e cai em desgraça — tornou-se um vasto panorama da elite imperial, com um 15 personagens principais e mais um amplo sortimento de figuras secundárias.

Continuando seu ciclo de adoração cinematográfico-literária a Keira Knightley, Joe Wright (Orgulho e Preconceito, Desejo e Reparação, Hanna) fez uma opção radical para sua adaptação do texto de Tolstoi: colocou a maior parte de sua Anna Karenina (em cartaz nos EUA, dia 1 de fevereiro no Brasil) no interior de um velho (e lindo) teatro.

Como artifício dramático, é um espetáculo – Wright coloca os personagens de Tolstoi como elementos de uma grande performance pública, cada um representando seu papel no drama contínuo de uma sociedade altamente estratificada, dividida em classes hermeticamente fechadas. O artifício de transformar as coxias do teatro nas ruas de Moscou, a alta estilização da composição das cenas ( o balé dos burocratas, inspirado numa frase do texto de Tolstoi – “a burocracia é a alma da Russia”- é sensacional), o tom hiper-realista das caracterizações são empolgantes como estética.

O que se perde é a conexão emocional – Anna Karenina é uma obra linda mas fria, na qual o único ser humano parece ser o Karenin de Jude Law, atormentado entre a obrigação de agir de acordo com seu posto social e algo que pode ser, no fundo do seu coração, o pulsar de um afeto. Keira tem a estutura óssea de uma prima ballerina e a câmera está eternamente apaixonada por suas maçãs do rosto. Mas é talvez a mais gelada e distante de todos os lindos marionetes deste marzipan cinematográfico.

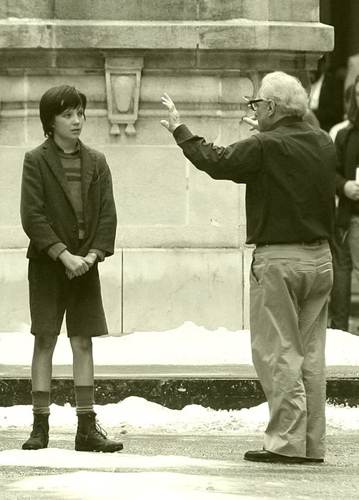

É um sinal dos tempos: dois filmes se debruçam sobre a figura e a obra de Alfred Hitchcock. Um, feito para a TV (The Girl, de Julian Jarrold, para a HBO), ocupa-se de Hitch na época da realização de Os Pássaros; outro, com lançamento em circuito (Hitchcock, de Sacha Gervasi, estreia hoje nos EUA, dia 8 de fevereiro no Brasil) , é focado nos bastidores de Psicose.

E sabem qual é o melhor? O da TV. Jarrold preocupa-se em desconstruir a própria estética de Hitchcock e usar seus elementos para lançar luz nos vãos mais sombrios de sua alma, e Tobby Jones cria um Hitch de dentro para fora, organicamente e não como uma “personificação”.

Anthony Hopkins tenta fazer o mesmo em Hitchcock, mas, por incrível que possa parecer, a pesada maquiagem quase não deixa que ele trabalhe. Gervasi é um diretor simpático, responsável pelo delicioso documentário Anvil! The Story of Anvil. Mas me parece muito peso-leve para atacar um assunto complexo como Hitch. Trabalhando com um orçamento reduzidíssimo e apenas 35 dias de filmagem, ele criou um pequeno filme divertido que, ironicamente, teria sido mais apropriado para a TV.

Hitchcock oscila entre drama e comédia, aproximando-se da complicada mente do diretor mas temendo aprofundar-se em seu labirinto. Seus melhores momentos são os que comentam os eternos absurdos da indústria cinematográfica, a luta de Hitch para realizar seu projeto, as bizarras negociações com executivos e censores.

É interessante ver os dois lado a lado, em ordem cronológica – Hitchcock primeiro, The Girl em seguida. Alfred, o homem e o gênio, provavelmente não é nem nem outro. Mas quem, décadas depois de sua passagem entre nós, pode ainda despertar tantas perguntas sem resposta?

E finalmente – eu não poderia deixar de comentar Skyfall. O primeiro filme adaptado dos livros de Ian Fleming – 007 contra o Dr. No, de 1952 – trazia um conceito revolucionário no gênero “ação”: o espião como herói. James Bond era um efeito colateral da guerra fria – até então, espiões, quando apareciam, eram sujeitos sórdidos, traiçoeiros, nada confiáveis. Um mundo em que conflitos passavam a ser, eles mesmos, secretos e indefinidos, abria espaço para que a atividade obscura fosse, enfim, heróica.

Mais de meio século depois, o impasse era: o que fazer com um ícone que já não parecia ter utilidade num mundo de guerras via bombardeios teleguiados, vírus pela internet e satélites-espião?

Trabalhando com um roteiro a três , mas principalmente do ótimo John Logan, Sam Mendes ataca o dilema de frente. Em suas mãos, o Bond de Daniel Craig é antes de mais nada um signo, um elemento dramático a ser composto como parte de lindos, elaborados panoramas visuais, de Xangai à Escócia. Humanos mesmo são o vilão Silva de Javier Bardem, e a extraordinária mãe-coragem M, de Judi Dench, lados opostos nessa dança mortal pelo controle de um mundo, na verdade, incontrolável.