Duelo de titãs

Ana Maria Bahiana

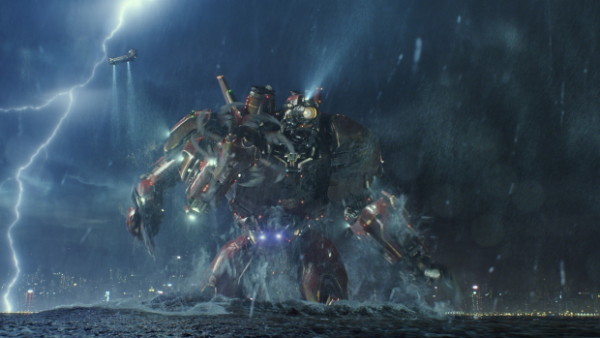

Círculo de Fogo (Pacific Rim, dir. Guillermo Del Toro, 2013) não é o filme mais profundo, mais filosófico ou sequer inteligente do ano ou mesmo da temporada pipoca (suspeito que este título vai ficar com Elysium…). Mas para qualquer criança que cresceu encenando batalhas entre dinossauros e robozinhos (como eu) ou vendo aqueles seriados japoneses em que criaturas variadas destroem cidades com o mesmo entusiasmo que você com seus bonecos, Pacific Rim (vamos combinar de chamá-lo assim?) é um prazer.

O kaiju ega ou “filme de criaturas estranhas” é um sub gênero estabelecido do sci fi japonês desde Gojira/Godzilla, de 1954. Godzilla, por sua vez, era uma re-interpretação de filmes B norte americanos, notadamente The Beast From 20,000 Fathoms, (dir. Eugene Lourie, efeitos do mestre Ray Harryhausen) à luz do trauma coletivo das bombas atômicas de Hiroshima e Nagazaki.

É bom saber tudo isso para apreciar o que Pacific Rim tem de melhor, o uso da escala monstruosa e da mitologia (consciente e inconsciente) associada com ela para criar uma fábula pop para o século 21.

Del Toro gosta muito de monstros. De Cronos a Labirinto do Fauno, passando por A Espinha do Diabo e Hellboy, Del Toro compreende o monstro como uma extensão da alma humana, seus pavores, seus pesadelos, suas sombras.

Travis Beacham, o jovem autor do argumento e co-roteirista (com Del Toro) assinou, antes, Fúria de Titãs, uma tentativa de novo olhar sobre uma mitologia clássica já visitada por Harryhausen, Imagino que ele tenha ambições épicas – algumas ideias de Pacific Rim são verdadeiros achados, especialmente o artifício narrativo que dá uma dimensão realmente humana aos super- robôs criados para enfrentar os kaiju. O que ainda lhe falta é o refinamento do diálogo e do desenvolvimento dos personagens, algo que já não é o forte de filmes deste tipo.

Mas não se aborreçam. Pacific Rim encontra seu pulso, sua presença e, por que não, sua força metafórica exatamente nos enfrentamentos entre os kaiju que se erguem do Pacífico (ou do nosso terror/culpa pela destruição ecológica?) como seus antepassados do século 20, e são combatidos por estes novos gladiadores super-dimensionados, os titãs de um futuro próximo, literalmente tão fortes por fora e tão frágeis por dentro , onde habitam seus controladores humanos.

São monstros de respeito, todos eles, com a atenção ao detalhe, a referência biológica e o poder de realmente aterrorizar que são a marca de Del Toro. Outro tema comum à sua filmografia, o poder da inocência contra a insanidade destruidora, aparece de forma breve mas eficaz em um flash back da personagem Mako (Rinko Kikuchi) que, pelo menos para mim, lembrou muito algumas das melhores coisas de Labirinto do Fauno.

Pacific Rim estreou neste fim de semana nos Estados Unidos e será lançado no Brasil dia 9 de agosto. Por favor, procurem o cinema com o melhor som da sua cidade – é essencial para realmente apreciar a escala do filme.