A TV na TV: anjos, demônios e redes de intrigas

Ana Maria Bahiana

Ah! O romance do jornalismo na tela! Toda vez que este tema ressurge eu sinto extrema solidariedade com advogados, médicos, policiais e cientistas de toda especialidade — sim, é enorme o abismo entre a realidade de nossa profissão e a fantasia da tela de qualquer tamanho.

Duas séries –uma nova, a outra, de 2011, estreando agora sua segunda temporada – me fizeram retornar ao assunto.Série de TV sobre telejornalismo é um jogo de espelhos curioso. Intrigada no por que deste renovado fascínio com uma profissão em risco de extinção, fui rever a grande trilogia de filmes sobre jornalistas de TV, a sub-espécie que parece estar na moda, agora: Boa Noite e Boa Sorte, de George Clooney, 2005; Nos Bastidores da Notícia, de James L. Brooks, 1987; e a obra prima Rede de Intrigas, de Sydney Lumet, 1976.

Embora sejam muito diferentes entre si (e todos uniformemente ótimos) esses três filmes falam da mesma coisa: do poder e da fragilidade do telejornalismo, duas faces profundamente interligadas da mesma moeda. O poder gera a paranóia, o antagonismo, a arrogância e a possibilidade de corrupção em doses proporcionais à sua extensão. Quanto mais poderoso e influente um telejornal, mais ele atrai todas essas forças contrárias, mais expõe sua fragilidade.

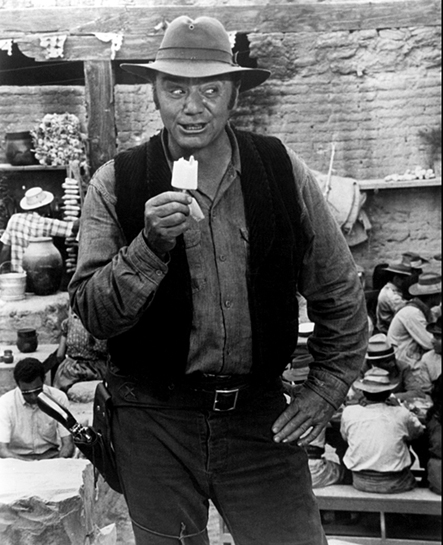

Essa é a constante nos três filmes, o elemento que gera o drama ou, no caso de Bastidores da Noticia, a comédia. Nos anos 1950 de Boa Noite e Boa Sorte, o oponente é a intolerância política, deixando ao telejornalista (o verdadeiro Edward Murrow, vivido por David Strathairn) o papel de herói. Nos anos 1970 as coisas já não são tão claras. A vice presidente de programação interpretada por Faye Dunaway em Rede de Intrigas antecipa claramente o que estamos vendo agora, 30 anos depois — que o telejornalismo estava destinado a acabar nos braços do entretenimento, devorado pela natureza dispersiva da TV. No final dos 1980, o personagem de William Hurt em Nos Bastidores da Notícia representa a nova geração de âncoras que não tem o menor problema com o jornalismo-entretenimento: ele é jovem, louro, bonitão, brilhante e bem escovado como uma moeda nova, um contraste com o veterano vivido por Albert Brooks, sisudo, vagamente soturno, de aparência pedestre. “Você tem sempre que vender alguma coisa”, Hurt diz para Brooks, que , grande ator que é, tem um segundo de náusea quase física na tela.

São simplificações, é claro– senão não seriam filmes de ficção, seriam documentários.

O que nos leva de volta às nossas queridas séries. Começo pela que está dando mais o que falar: a nova, The Newsroom, de Aaron Sorkin para a HBO. Eu comecei a ficar preocupada com a série quando Sorkin me disse, numa entrevista antes do lançamento, que, até uma estada em Londres para promoção de A Rede Social, ele jamais tinha visto um noticiário da BBC. Como assim, meu caro? Não falo nem de internet mas… você não tem um pífio cabo ou receptor de satélite em casa? Ou isso seria (como temi) o irredutível egocentrismo norte-americano, capaz de estar presente até nas pessoas mais inteligentes e bem informadas, que garante que o mundo termina ali logo depois da estátua da Liberdade ou do pier de Santa Monica.

Sorkin escreve como poucos. Isso eu não discuto. Ouvindo o diálogo fulminante e passional do mestre roteirista Paddy Chayefevsky em Rede de Intrigas eu me lembrei de onde Sorkin tira a matriz do seu trabalho. Eu só esperava que ele pusesse seu talento a serviço de algo um pouco mais bem pensado, menos óbvio do que está se vendo em The Network.

O ponto de partida é bom: a degradação da notícia relatada, por exemplo, na trajetória dos três filmes que mencionei, chegou ao fundo do poço. Notícia é entretenimento. Equilibrio, imparcialidade e boa informação foram para o espaço. O programa que a personagem de Faye Dunaway inventa em Rede de Intrigas, uma mistureba de manipulação ideológica, números de variedades e casos escabrosos – e que Chayefsky/Lumet usam como sátira- seria, hoje, real e líder de audiência (na verdade, em muitos aspectos, ele já existe.). Quem se levantará contra isso, retomando o manto heróico de Edward Murrow e seus contemporâneos?

Sorkin nos oferece, como resposta, seres tão fantásticos que poderiam ser anjos em vez de jornalistas. Em meus longos anos neste ofício eu trabalhei sob a direção de grandes editores e diretores de redação, em TV, jornais e revistas, inclusive verdadeiros heróis na época da ditadura. Mas jamais encontrei um líder tão abnegado como o Charlie vivido por Sam Waterston, cuja mantra é “não quero saber de índices de audiência! façam o que vocês acharem melhor!”.

Seu espírito imaculado deve ter contaminado a ainda menos plausível produtora Mackenzie de Emily Mortimer. Emily é uma bela atriz, mas não sei se tem a dureza e a garra necessárias para encarnar uma produtora feroz de um telejornal em horário nobre, ainda mais um sob a bandeira quixotesca ( a metáfora é batida e rebatida e repetida várias vezes ao longo da série, caso o público não tenha percebido) de Charlie. Emily/Mackenzie arregala muito os olhos, abana as mãos e, no final, fica com quase chora o jornal vai ao ar com as notícias implausívelmente obtidas em dois telefonemas e cinco minutos de correria por sua ainda mais abnegada equipe de repórteres e produtores.

Sobre tudo isso paira o verdadeiro Cavaleiro da Triste Figura de Newsroom, o âncora Will McAvoy de Jeff Daniels. Sorkin diz que Will é o anti-Howard Beale, o profeta louco de Rede de Intrigas. Beale tem um surto psicótico diante das câmeras e passa a ser um mega-crítico de tudo, uma metralhadora giratória de bile e caos. Will tem um surto de mau humor em frente das câmeras (de um debate universitário) e passa ser o Anjo Exterminador de todas as banalidades e meias-verdades da mídia americana, castigando a tudo e a todos com sua vasta erudição, um chicote de egocentrismo e arrogância.

O pano de fundo é muito interessante, a série usa bem os fatos do passado recente, e há momentos de brilho. Gosto particularmente do sexto episódio, exatamente porque é quando os personagens mais se aproximam de algo real, acreditável, revelando suas sombras, suas verrugas. Mas tem muito chão pela frente até a série realmente se encontrar.

A britânica The Hour (da BBC2) felizmente, não sofre de nenhum desses problemas. Trabalhando numa escala menor (e certamente com um orçamento mais discreto), a série acompanha a criação de um novo (e fictício) telejornal da BBC em 1956, no auge da Guerra Fria. Dois elementos tornam The Hour, para mim, especialmente interessante: o conjunto de desafios da trama é mais complicado, já que a BBC é uma emissora controlada pelo governo britânico; e nenhum de seus personagens é perfeito, principalmente não seu protagonista Hector Madden (Dominic West, ótimo), o fanfarrão, mulherengo, preguiçoso novo âncora contratado para o projeto.

A série trabalha fechada no microcosmo da equipe do programa, e sai muito pouco da redação e do estúdio. E no entanto ela é tudo menos claustrofóbica — cada um de seus personagens é um pedaço do universo social e cultural da Londres do pós-guerra, pré-Beatles, trazendo consigo os preconceitos, manias e hábitos do seu mundo particular, e jogando-os contra um mundo cada vez mais complicado. É um exercício fascinante de contraponto entre plano aberto e plano fechado, mundão e mundinho, história e estórias, realizado espetacularmente pela roteirista Abu Morgan (Shame, A Dama de Ferro). E, é claro, interpretado com aquela categoria que nos acostumamos a esperar de atores britânicos. Recomendo com grande entusiasmo. E me pergunto se, por acaso, Aaron Sorkin não teria visto esta série em sua passagem pelas ilhas britânicas… Se viu, deveria ter estudado melhor.